Muhammad Nuruddin

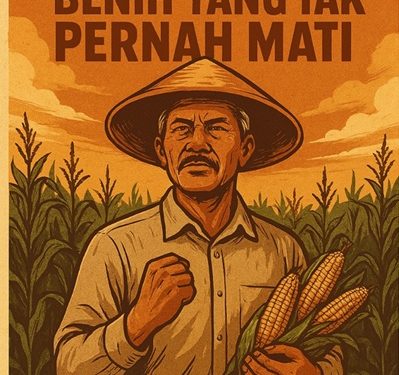

Pengalaman paling membekas soal “kapling daya cipta” bukan datang dari ruang akademik, melainkan dari sawah, kebun ladang, dan sebuah ruang sidang di pengadilan negeri kabupaten Kediri dan kantor Direktur Kriminal Khusus, Polda Aceh. Saat itu kami bersama aktivis Jakarta dan Jawa Timur, khususnya kabupaten Kediri mendampingi 14 petani pemulia benih jagung antara tahun 2004-2010, dan 1 petani sekaligus Kepala Desa (Keuchik) Meunasah Rayeuk, Kecamatan Nisam, di kabupaten Aceh Utara tahun 2019. Petani penangkar dan pemulia benih jagung adalah sosok gambaran petani subsisten, merupakan keluarga petani sederhana yang lebih akrab dengan tanah daripada dokumen hukum. Namun, tiba-tiba petani tersebut harus berhadapan dengan perusahaan transnasional, aparat penegak hukum, dan pengadilan.

Padahal, dakwaan yang dibuat oleh aparat penegak hukum berdasarkan laporan dari masyarakat (saat dikonfirmasi ke pihak aparat kepolisian, tidak pernah terungkap siapa pelapor sesungguhnya), para petani tersebut melanggar Undang-Undang Sistem Budidaya Tanaman (SBT) Nomor 12 tahun 1992, terjerat pasal 60 yang berisi larangan mencari dan mengumpulan plasma nutfah, mengedarkan hasil pemuliaan tanaman tanpa izin, atau mengedarkan benih bina yang tak sesuai label. Padahal, yang ia lakukan hanyalah menyilangkan benih dengan caranya sendiri, sebuah praktik yang diwariskan turun-temurun. Dengan kata lain, kreativitas mereka justru dianggap kriminal.

Humor Sebagai Ruang Perlawanan

Saya ingat betul, di ruang sidang itu, mas petani (biasa aku panggil) pernah berbisik ke saya, “Mas, nanti kalau saya menang, bisa nggak jagung ini saya kasih merek sendiri? Misalnya… Jagung Kurnia Allah Bebas Hak Cipta.” Kami tersenyum kecut, bukan karena situasinya lucu, melainkan karena humor adalah satu-satunya ruang bebas yang mampu kami lakukan untuk mengkritik penguasa yang masih tersisa dan tentunya memperkuat budaya perlawanan. Sejak saat itu, kami menyadari bahwa selama ini betapa timpangnya sistem yang katanya mengklaim melindungi inovasi, tapi justru sering mematikan benih-benih inovasi yang sebenarnya tumbuh dari akar rumput melalui pola pewarisan antar generasi yang dipelihari melalui tutur dan praktek langsung oleh petani.

Proses sidang itu memang bertele-tele seperti drama roman picisan yang ditulis oleh orang yang tidak pernah turun langsung ke sawah. Ruang sidang dipenuhi tumpukan berkas dan istilah hukum yang terdengar asing, bahkan untuk kami yang memaksa belajar lagi epistimologi pemuliaan dan berupaya keras meningkatkan kemampuan untuk mendampingi petani yang dikriminalisasi, apalagi untuk si mas petani yang polos dan lugu namun memiliki kewarasan dan kesadaran budaya.

Di depan hakim, pengacara perusahaan dan jaksa penuntut umum berdiri tegap dengan angkuhnya, mengutip pasal-pasal dari undang-undang turunan produk hukum internasional tentang sistem budidaya tanaman, perlindungan varietas tanaman, dan oleh peserta sidang pengadilan yang dihadiri oleh mayoritas warga desa dilihat seolah sebagai malaikat pencabut nyawa. Sementara si mas petani , dengan kemeja batik made in Solo yang sudah mulai pudar warnanya, hanya mengangguk-angguk. “Mas, mereka ini ngomongin jagung atau ayat-ayat penghakiman hari kiamat?” bisiknya. Saya nyaris tertawa, tapi menahan diri karena hakim tampaknya tidak punya selera humor tinggi apalagi baca novel Mati Ketawa Cara Rusia

Hari demi hari, minggu demi minggu sidang berjalan seperti putaran musim tanam. Ada kesaksian ahli, ada bukti laboratorium, ada pula pasal-pasal yang terasa seperti pagar berduri yang seolah-olah menyayat kulit tubuh namun menihilkan kreativitas manusia yang disebut sebagai hewan yang berpikir, dan kreativitas petani merupakan wujud rasa sukur manusia terhadap sang Khalik. Tapi setiap kali sidang selesai, di luar ruang sidang, mas petani dengan polos selalu berkata, “Mas, jagung itu kan untuk semua. Masa iya nanamnya gratis, tapi nyimpen benihnya harus bayar royalti?”

Kalimat itu sederhana, tapi menampar. Di momen-momen seperti itu, kami merasa pertarungan ini bukan hanya tentang satu orang petani melawan sebuah korporasi. Ini tentang hak untuk tetap kreatif, bebas, dan bermartabat di tanah sendiri. Negara Indonesia, dimana kemerdekaan disumbangsih oleh rakyat petani dalam perjuangan melawan penjajah dengan membentuk laskar laskar bersenjata melawan imprealisme Belanda. Sidang demi sidang membuat saya merenung dalam, benih yang seharusnya tumbuh bebas di tanah, kini justru dipagari hukum. Sistem Hak Kekayaan Intelekual(HKI), Perlindungan Varietas Tanaman(PVT), Uji Multilokasi yang semuanya itu memberatkan petani dan yang katanya melindungi daya cipta dan kreativitas. Sering kali terasa lebih seperti pagar listrik, bukan melindungi, tapi menyetrum siapa saja yang berani melangkah terlalu dekat.

Antara Inovasi dan Monopoli

Kami bukan anti-inovasi apalagi anti pemerintah. Kami tahu, penelitian butuh biaya, perusahaan butuh kepastian hukum. Tapi ketika hak eksklusif menjadi terlalu luas dan dominan serta hegemoni, ia berubah menjadi monopoli. Kreativitas rakyat kecil, yang lahir dari kebiasaan, pengalaman, dan kearifan lokal, malah dianggap ancaman dan potensi menjadi lawan dari sisi ekonomi semata.Ironinya, petani kecil bisa divonis mencuri karena menyilangkan jagung di pekarangan, sementara perusahaan bisa mengklaim “kepemilikan” atas bibit yang berasal dari tanah yang sama. Kalau dipikir-pikir, ini seperti seseorang datang ke rumahmu, menempelkan stiker hak milik di panci dapurmu, lalu menagihmu royalti tiap kali kamu masak.

Humor mungkin membuat absurditas ini terasa ringan, tapi kenyataannya berat. Kasus di kabupaten Kediri hanya satu contoh. Di banyak tempat lain, petani pemulia padi, mengalami hal yang sama. Semua dikepung oleh rezim paten yang lebih berpihak pada modal daripada akal budi rakyat. Dan di situlah kami mulai menulis esai pendek ini. Sebuah langkah dan upaya kecil untuk menyingkap betapa “hak” bisa berubah menjadi “pagar”, betapa kreativitas bisa dikapling dan betapa kita perlu menemukan jalan agar benih-benih kebebasan bisa tetap tumbuh.

Kasus di Kediri hanyalah secuil dari peta yang lebih luas. Di berbagai daerah, cerita serupa bergema: petani, nelayan, dan perajin lokal berhadapan dengan tembok tinggi bernama Hak Kekayaan Intelektual.Kasus-kasus seperti ini menunjukkan wajah asli dari rezim HKI: sistem global yang sering lebih sibuk melindungi kepentingan korporasi transnasional daripada menghargai akar budaya dan pengetahuan lokal. Apa yang seharusnya menjadi kekayaan bersama malah disulap menjadi properti eksklusif. Di balik semua absurditas itu, ada satu pola yang sama: rakyat kecil yang terbiasa berbagi ilmu dan hasil kerja, tiba-tiba dicap melanggar hukum hanya karena tak punya sertifikat atau akses ke birokrasi yang rumit. Kasus di Kediri, dan kisah-kisah lain di berbagai daerah, hanyalah pintu masuk. Dari sana kami belajar bahwa kreativitas tidak pernah benar-benar bebas, ia selalu berhadapan dengan pagar: pagar hukum, pagar modal, pagar kepentingan.

Namun, pagar-pagar itu tidak membuat kami berhenti. Justru di situlah perjalanan ini menemukan arahnya. Menolak Tunduk, Menuntut Tanggung Jawab, (istilah aktivis pro-demokrasi 80-an akhir saat orasi di kampus di kota Malang melawan rezim otoriter Orde Baru) Kami tidak hanya ingin menceritakan bagaimana kreativitas dikapling, tetapi juga bagaimana orang-orang biasa berjuang dan melawan untuk tetap menanam, mencipta, dan bertahan.

Salam Kerja Pembebasan, Panjang Umur Perjuangan

Kalibata Timur, 14 September 2025